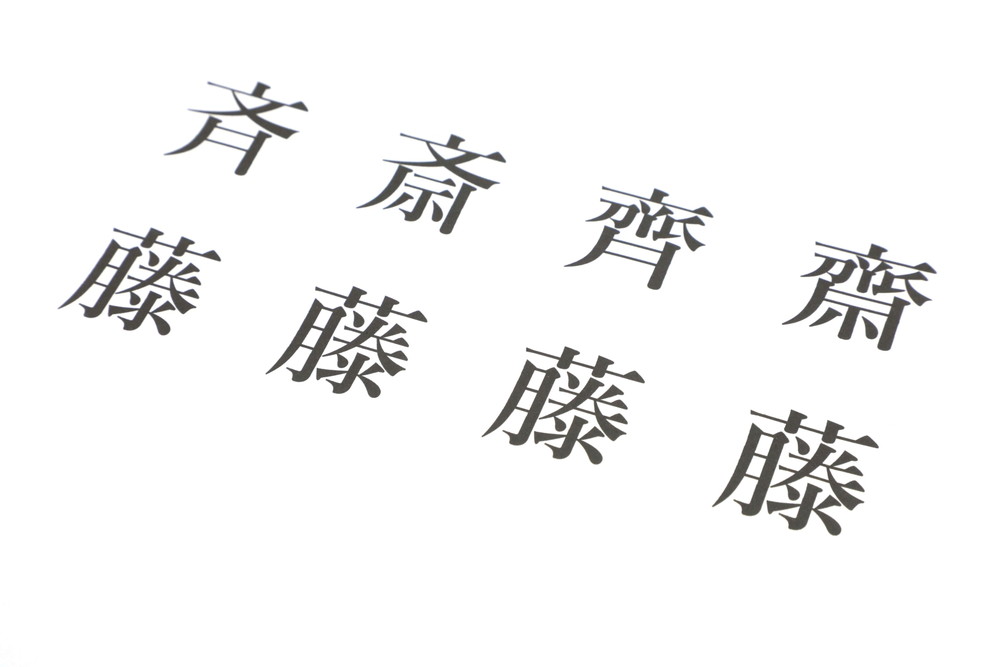

「苗字」と「名字」の違い

「苗字」と「名字」は、どちらも家系や家族を示す名前を指しますが、その背景や使用される場面には微妙な違いがあります。この違いは、歴史的な経緯や文化的な要素に基づいています。

「苗字」は、もともと日本の封建時代において、特定の土地や領地に根ざした家系を表すために使われた言葉です。「苗」という漢字が示す通り、土地にしっかりと根を張った植物のように、家系がその地に定着していることを強調しています。特に武士階級が、自らの領地や由緒を示すために「苗字」を用いた経緯があります。このため、「苗字」には古い時代からの家系の伝統や土地との結びつきが強調される傾向があります。

一方で、「名字」はより広く、一般的に家族を示す名前として使われています。この言葉は「名前」と「字」という漢字の組み合わせから成り立っており、個人を識別するための名称という意味合いが含まれています。「名字」の使用は、「苗字」と比較すると、より現代的で日常生活に近い感覚があります。例えば、役所の書類や公式な場面では「名字」という表現が多く使われています。

このように、「苗字」と「名字」はいずれも家族や家系に関連する名称を指しますが、歴史的な背景や文化的な文脈によってニュアンスが異なるのです。

それぞれの意味

「苗字」の意味

「苗字」は、古代日本において土地や家柄を象徴する名前として用いられてきました。「苗」という漢字は、植物が地に根を張る様子を表しており、このことから「苗字」にはその家系が特定の土地と深く結びついているという意味が含まれています。

中世の日本では、主に武士や有力な豪族が「苗字」を名乗り、彼らの由緒や領地を示す重要な要素となっていました。この時代、「苗字」は個人というより家系全体を代表するものであり、特定の地域社会での地位や役割を表していました。現在では、こうした歴史的背景を持つ言葉として認識されることが多いです。

「名字」の意味

「名字」はより現代的で、個人識別のために用いられる家族名として広く知られています。「名字」は「名前」と「字」の組み合わせから成り立つ言葉で、名前に付随する補助的な情報としての意味を持っています。これにより、「名字」は家系だけでなく、個人を特定するための要素として機能するようになりました。

歴史的には、「名字」という言葉は平安時代以降に一般的になり、公家や官吏が公式文書で用いたことに起源があります。この用法が広がるにつれ、「名字」は地域性を表す「苗字」とは異なり、より広い範囲で使用されるようになりました。特に明治時代に戸籍制度が整備されて以降、「名字」は法的に家族単位を示す名称として定着しています。

「苗字」と「名字」の使い方・使用例

「苗字」の使用例

- 歴史書や時代小説で、武士や豪族の名前を表す際に「苗字」を使う。

- 家系図や系譜を説明する際に、「苗字」がその家系の起源を示す言葉として使用される。

- 特定の土地や地域に由来する名前を話題にする際に、「苗字」と表現されることがある。

- 武士が名乗りを上げる場面で、「苗字」を名乗ることが伝統的に描かれる。

- 古い文献や歴史的資料で、家柄や血筋を表す言葉として「苗字」が使われている。

「名字」の使用例

- 学校や職場で、同じ名字の人がいる場合に区別のために「名字」を用いる。

- 役所や公式な書類で、氏名欄に「名字」と「名前」を分けて記入する。

- 名刺交換の際に、「名字」を確認して相手に敬意を表す。

- 会話の中で、「名字」だけで呼びかけることがビジネスマナーとして一般的に行われる。

- 戸籍や住民票など、法的書類で「名字」が家族単位を示す情報として記載される。

「苗字」と「名字」に似た言葉

- 氏 – 家族や一族を示す言葉で、古代日本では「氏族」を表す際に用いられた。現在では戸籍上の姓を指す正式な表現として使われることが多い。

- 姓 – 主に血縁や婚姻によって形成されたグループ名を指す言葉。日本では「名字」とほぼ同義で使われることがあるが、伝統的には貴族社会で家系を表す名称だった。

- 家名 – 家族や一族の名声や伝統を象徴する言葉。特に武家や商家で、家系の名前として重視されてきた。

- 本姓 – 家系の元となる本来の姓を指す言葉。婚姻や養子縁組で改姓した場合でも、元の家系を示す際に使われる。

- 屋号 – 主に商人や職人が、自分の家業や店舗を表すために用いる名前。家名や名字とは異なり、職業や商売に根ざした名前が多い。