「漫才」と「コント」の違い

「漫才」と「コント」の違いは、日本のお笑い文化を理解するうえで重要なポイントです。どちらも観客を笑わせることを目的とした芸能の一種ですが、その内容や構造、演じ方に明確な違いがあります。

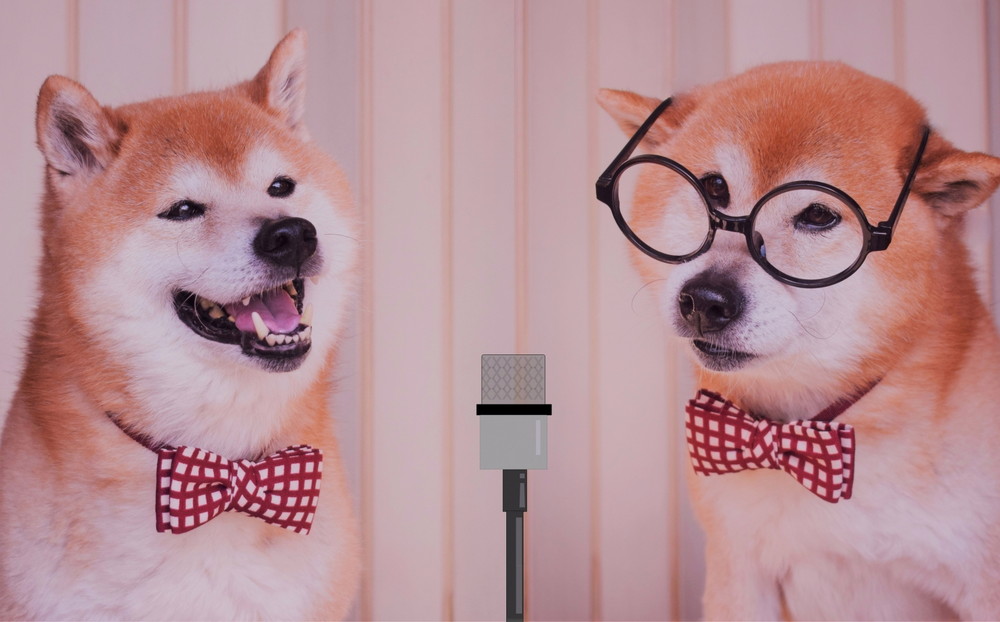

漫才は、主に二人組(まれに三人以上の場合もあります)が舞台に立ち、ボケとツッコミという役割を明確に分けて、テンポよく掛け合いを行うスタイルです。テーマは日常の出来事から社会風刺まで幅広く、観客との距離感が近いのが特徴です。話芸を重視し、言葉のやり取りや間(ま)の取り方、言葉遊びで笑いを生み出します。舞台には基本的にマイクスタンド一本が立っているだけというシンプルなセットで、芸人たちは衣装もスーツやジャケット姿が多く、飾り気のないスタイルで臨みます。

一方、コントは短い芝居形式で進行するお笑いです。複数人の芸人が登場し、設定やシチュエーション、キャラクターを演じ分けることが求められます。日常の一場面を切り取ったものから、非現実的な世界観を描いたものまで多彩で、衣装や小道具、セットを使って場面を作り込むことが一般的です。セリフだけでなく動きや表情、演出も笑いの大事な要素となります。

要するに、漫才は「会話を中心とした笑い」、コントは「芝居を通じた笑い」といえます。似たように見えることもありますが、その本質は異なり、笑いを生み出す手法や観客へのアプローチの仕方に大きな違いがあります。この違いを知ることで、お笑いの楽しみ方がさらに深まるでしょう。

それぞれの意味

「漫才」の意味

漫才とは、日本の伝統的な話芸の一つで、二人組の芸人が繰り広げる言葉の掛け合いによって笑いを誘う芸能です。主にボケ役とツッコミ役が存在し、互いのやり取りを通じて観客を楽しませます。

元々は「萬歳」と書かれ、正月の祝福芸として発展しましたが、時代とともに娯楽要素が強まり、現在のお笑いスタイルとして定着しました。舞台上では特別な小道具や大がかりな演出は使わず、芸人同士のテンポ、間合い、言葉選びが勝負の決め手となります。

特徴的なのは、観客との心理的距離が近く、あくまで「素の自分たち」の延長線上で笑いを生む点です。

「コント」の意味

コントは、フランス語の「conte(物語)」に由来し、日本では短い芝居仕立てのコメディを指します。複数の出演者が決まった設定や役柄を演じ、物語の流れの中で笑いを生み出します。

テーマや舞台設定は多岐にわたり、学校、会社、家庭などの身近な場面から、ファンタジーや非現実的な世界まで幅広く展開されます。衣装や小道具、舞台セットを活用することが一般的で、セリフの面白さだけでなく、演技や動き、状況の面白さが重要な要素となります。

- 漫才は会話中心の言葉遊びやテンポを重視した芸能。

- コントは設定と演技を軸にした物語形式のコメディ。

「漫才」と「コント」の使い方・使用例

「漫才」の使用例

- あのコンビの漫才はテンポが良くて面白い。

- 文化祭で友達と漫才を披露することになった。

- テレビ番組で漫才の特集が組まれていた。

- 新人芸人が漫才大会で優勝した。

- お笑いライブで生の漫才を初めて見た。

「コント」の使用例

- 深夜番組で人気芸人のコントが放送されていた。

- 学園祭で演劇部がコントを披露して笑いを取っていた。

- 彼らは漫才だけでなくコントも得意だ。

- 子ども向け番組で分かりやすいコントが流れている。

- コントの中で使われた小道具が話題になった。

「漫才」と「コント」に似た言葉

- 落語:一人の噺家(はなしか)が座布団の上に座り、身振り手振りや扇子、手拭いなどを使い分けながら複数の登場人物を演じ分ける伝統的な話芸。

- 喜劇:演劇や映画などで笑いを誘うことを目的とした作品の総称。物語性が強く、登場人物のやり取りや状況からユーモアを生む。

- コメディ:英語の comedy から来た言葉で、映画、ドラマ、舞台など幅広い分野で用いられる笑いを中心とした娯楽作品の総称。

- 即興劇(インプロ):台本なしで出演者同士がその場で展開を作り上げる演劇形式。予測不能なやり取りから生まれる笑いが特徴。

- ギャグ:短い一言や動作で瞬間的に笑いを取る表現。芸人の持ちネタや漫画、アニメなどで多用される。